这些问题都可以在浙江省杭州市桐庐县美丽乡村建设的过程中找到答案。

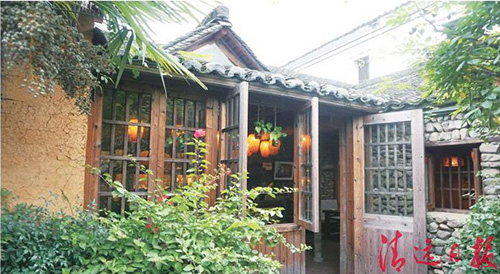

芦茨村是桐庐县富春江镇最早发展民宿业的村庄之一。

路茨村利用优越的山地资源,开发民宿、农家乐。 (清远日报记者 黄佐源 摄)

由于得天独厚的交通区位条件,往返义乌、浦江的客商络绎不绝。加之是元代画家黄公望的名作《富春山居图》的拍摄地,青山绿水、白墙黛瓦的美景吸引了众多游客。如今,集住宿、餐饮、休闲于一体的民宿业在路茨盛行。迷人的芦茨小镇有农家乐、民宿100余家,旅游旺季可提供床位3000多个,约占桐庐县容量的一半。

没有自然资源禀赋的村庄能否发展乡村休闲旅游?

桐庐县江南镇递铺村的实践经验表明,这是绝对可能的。

递铺古村以其文化发掘而闻名。村内的申屠祠、宝庆堂、咸和堂等文化建筑,树立了沉稳的古韵。村民们还在村口的300亩土地上种植了花卉,将其改造成“花海”,并将牛圈变成了咖啡馆和猪圈。沉茶吧……各种创意创意,让递铺村的古风与时尚完美“混搭”,也吸引了来自世界各地的游客。递铺村旅游黄金周平均接待游客5000余人次。

乡村整治后,谋求产业发展、带动农民致富已成为桐庐县当地政府和村民的共识。桐庐县提出以景区概念规划全县,以景区要求建镇,打造5个乡村带,开展5大乡村节庆活动,培育25个风俗特色村。 “5525”的蓝图正在逐步实现。

风格露西:青山绿水挖掘古老文化遗产成亮点

递铺村的牛栏咖啡馆,虽然外表不起眼,但生意却很红火。 (清远日报记者 黄艳 摄)

“一叠青山一屏风,一湾碧水一琴”。清代诗人刘思万描写了桐庐县芦茨村的美丽风光。芦茨村位于桐庐县西南部,有451户、1319人。

走进露茨风景小镇中心村,古屋、古街、古巷、古路都保存完好,多层次的庄园和新民居充分展现了这里的魅力和繁荣。一条小溪在村旁静静地流淌,顺山而下汇入露茨河,骑行在周围郁郁葱葱的青山之上,勾勒出迷人的露茨湾风景区,绿水青山,风光旖旎,是旅游宜居的好去处。

露茨村旅游业的繁荣得益于湖泊、峡谷、岛屿、瀑布等自然景观与楼台街巷等特色建筑的融合,以及文人墨客在这里留下的非物质文化。遗产。露茨是唐代著名诗人房潜的故乡。方氏后裔在宋代出了十八位进士。 “十八进士故里”已成为路茨独特的文化品牌。南北朝以来,众多名人、文人雅士曾在此留下足迹,也留下了无数诗文佳作。北宋文学家范仲淹、南宋诗人谢翱、元代画家黄公望都曾在此抒发感情。附近,国画大师李可染、大画家叶浅予、当代作家林语堂曾在此流连抒情。

在露西湾山坳的沙滩和礁石上,有一座半圆形的建筑毗邻青山绿水。门前屋后散落着几张桌椅。这就是路茨村著名的农家乐“白云居”。

该农家乐的主人傅楚荣今年54岁。两层木屋内设有约30张大圆桌,可容纳近400人同时就餐。几乎每个周末都爆满,年营业额超过500万元。 “这个农家乐我做了十几年了,是当时村里最早的农家乐之一。现在路茨村家家户户都是农家乐,有的像我一样做餐饮,有的用几间房间做住宿。 ,旅游旺季赚过10万元很容易。”

“白云居”的繁荣是路茨农家乐热潮的缩影。 “目前,村里已开设大小农家乐100多家,床位3000多张,可以解决数万名游客的就餐问题。如果周末、节假日想来村里住宿,不需要提前一周预定,周末来的话,绝对没有房间。”付楚荣说。

农家乐是乡村旅游的初级阶段,富春江镇正在以“民宿”的形式对现有农家乐进行改造升级。政府加大基础设施投入,开始统一辖区内农家乐标识标准,引导农民办理民宿营业执照等经营许可。担任芦茨村党支部书记的傅楚荣表示,随着游客逐年增多,村里在原村委大楼设立了物业管理公司,负责村里的卫生、保洁等工作,车辆管理和农舍管理。

“杭州市每年计划安排5000万元支持现代民宿项目,只要租用3栋以上、12间以上、投资3000万元以上的闲置农村房屋,就可以获得最高补贴80万元。”杭州市农办村镇建设处处长徐建英认为,杭州建设美丽乡村的思路很明确。完成农村环境整治的下一步是发展“美丽经济”,而发展民宿是农民致富的重要途径。

古风荻浦:改造祠堂、引入时代文化元素成卖点

和美丽的露茨一样,桐庐县江南镇的递铺古村也善于在“古”字上做文章。

递铺村的环境整治从水系修复开始,当地政府称之为“古生态改善和改善”。原来,递铺村的先民们对村里的水系有着科学的规划。它由五个相交的层次组成:溪流、涵洞、明沟、井和池塘。饮用水、生活用水和污水系统相互独立又相互联系。但由于一段时间的违建、乱建、疏于清理,村里沟渠被堵塞,古水系几近瘫痪。

如今,递铺村已重新开始疏浚池塘、溪流,将所有农民的生活污水收集入管,采用厌氧和人工湿地的方法进行处理。村里的池塘进行了生态改造。通过塘底疏浚,引流水,种植荷花、水草等水生植物,恢复池塘生态系统。水系的改造让荻浦古村焕发了新的生机。

走在村子里,你不自觉地被眼前看到的各种典雅的古建筑所吸引。作为省级历史文化保护区,村内有保存完好的古建筑20多座,大部分为明清时期的建筑。其中申屠祠、宝庆殿、咸和殿也是省级文物保护单位。荻浦遵循“开发中保护、开发中保护”的原则,根据每座古建筑的特点以及对历史典故和传说的挖掘,对古建筑进行修复,并重新定位和扩展其功能。

宝庆堂始建于宋代,原是村民废弃多年的祠堂。中间的古木舞台已经“沉睡”了60年,一度年久失修,造成安全隐患。 2010年,递铺宝庆堂经过整修整修,晋升为村文化馆,成为展示申屠族历史和文化遗产的场所。开幕式、乡村文艺演出、垃圾分类讲座……原本荒凉的古村落因文化的汇聚而变得热闹起来。现已成为村里最热闹的地方,也是吸引游客的景点。

文化礼堂建设是浙江省美丽乡村建设的重要组成部分之一。桐庐县有数千万元专项资金用于此项工作的开展。现在文化礼堂建设已实现行政村全覆盖。第二步是对较大的合并村进行全覆盖。

村民创业:农家娱乐就是保留“农家”味道

在奥普拉村,充满文化创意氛围的地方随处可见。 (清远日报记者 黄佐源 摄)

古村落、古树、古祠堂、古戏楼、古石板街、自然古风,是递铺的原貌。村民们表示,“孝义”文化是递铺的“灵魂”。清朝乾隆年间,地铺出生了一个孝子申屠开吉。他的事迹感动了世界,感动了大地,乾隆皇帝赐他牌坊。如今,松龙已重建孝子牌坊,孝子精神已成为递铺特色的孝文化,被当地村民代代传承和认可。

村民申屠的成功创业故事,带有“孝义”的印记。他的“孝义地铺”农舍位于村口牌楼后面。 2009年,申屠成功的父亲病危。在外地做生意的申屠成功匆匆回到村里,不久父亲就去世了。 “父亲的去世对我打击很大,我在村里郁闷了一年多。”回忆起这段往事,申屠成功表示,正是在村里这段安静的思考,让他决定照顾家庭,并在个人和事业发展之间找到平衡。

2010年,一次偶然的事件让申屠成功考虑经营农家乐。 “两车人来村里体验古文化,晚上却赶去其他地方吃饭。地铺村那么美,客人为什么不能留在村里吃饭呢?”神荼成功的想到。趁着政府建设美丽乡村的契机,申屠成功认为,发展农家乐值得尝试。很快,他就确定了位置,在村口的一处老房子处。这座老屋原是一座古庙,三进三院。内部主要由木材制成。申屠成功租下房子后,就开始装修,重点是修旧如旧。经过斥资逾100万元装修,申途成功运营的递铺村第一家农家乐于2011年开业。

在经营农家乐时,申途成功地注重保留“农家风味”。除了尽可能保留建筑原貌外,还从各户收集了农村常用的旧电器,服务人员也主要由普通农村家庭组成。 “我的母亲、妻子和姐夫一家让游客感觉更像是农舍。”申屠成功表示,经营民宿、农家乐需要一定的文化参与才能可持续。 “饭菜都是现场做的,柴火饭、米汤、馒头、大粽子是招牌。城里人到农村来体验农业的味道。”申屠成功说,他坚持做出农家乐特色后,吸引来的顾客越来越多,但其中80%以上都是回头客,多次前来体验当地的农家味道。

不久之后,申屠的生意又重回正轨,但由于村里只有吃饭的地方,没有住宿的地方,游客的消费热情会大大降低。 2012年,他尝试根据经营农家乐的经验写出一份《民宿可行性报告》,并通过村提交给镇政府,希望利用农家乐鼓励村民开民宿。在申途的成功带动下,村里的民宿、农家乐逐渐增多。

时尚元素:牛圈、猪圈变身咖啡厅、茶吧

从申屠成功旗下的“孝义地铺农家乐”出来,沿着村道走到村口。不到5分钟你就会到达一片“花海”。现在即将进入一年中的花开季节,游客又纷至沓来。 2013年,为筹备召开全国农村人居环境改善现场会,递铺村流转村内300余亩废弃土地,种植九粉香菜、波斯菊、百日草、向日葵、薰衣草、不同花期、不同颜色的观赏植物形成“花海”景观带。 “这为农家乐、民宿的发展提供了很多机会。”申屠成功表示。

除了“花海”之外,递铺村的“牛栏咖啡”、“竹栏茶吧”都是外国游客不想错过的特色景点。 “牛兰咖啡”的外观非常不起眼。只是一座用石头和黄泥砌成的低矮建筑。它原本是一个牛圈。内部装饰很独特。时尚的酒吧、典雅的木质桌椅、柔和的灯光、角落里精美的素描设计,无不透露着时尚与现代。

珠兰茶吧和牛兰咖啡相距不远。茶吧的内墙依然是裸露的黄土墙,但内部布局却充满了设计感。灯具采用竹编工艺,具有“鳗笼”、“鸡盖”等独特造型。猪食桶、勺子、稻草等都摆放在房间的角落里,就像一个小博物馆。卫生间的洗手盆是原来的猪槽改造的,洋气十足。

牛栏咖啡“总设计师”、江南镇党委副书记向方农长期负责村庄改造工作。他认为,拆除重建老房子可以美化环境,但破坏了古村落的完整性,没有利用文化。传承和延续,为了印证自己的观点,他邀请了多位专家进行现场指导。最终,老房子、猪圈、牛棚都被保留下来,并进行了改造和再利用。随即,他要求镇上引进旅游公司,租用村民废弃的5个牛圈,并进行全面清理。他还从城里请来了一位知名咖啡店老板,将牛圈装饰得像咖啡屋一样,然后开始试营业。让我们看看市场的反应。没想到,牛栏咖啡一推出就大受欢迎。 2013年国庆假期,前来品尝牛栏咖啡的游客站在店外,店员只能“请朋友帮忙”。

在外创业的沉屠芳看到牛栏咖啡的火爆,觉得把村里的猪圈改造成茶吧或许也能起到同样的效果。目前,她投资逾100万元,向农户租用了14个闲置猪圈,改造成休闲茶吧。 2014年5月开业后,游客数量突破门槛,短短一年时间,营业额就达到数百万。

先建设,后开发。递铺村正式看中古村落商机,大力发展旅游业。递铺村以民俗风情和古老文化氛围作为旅游体验的综合文化旅游产品,吸引了部分来自杭州等周边城市的游客休闲旅游。每年黄金周期间,递铺村日均接待量达5000-6000人次。

路茨村房屋错落有序,村道整齐。 (清远日报记者 黄佐源 摄)

桐庐经验:环境、文化、产业、服务同步推进

2015年11月,市委宣传部、市委农业办组织调研组赴浙江省桐庐县调研当地美丽乡村建设经验。在桐庐县富春江镇芦茨村,我市调研组成员与杭州市农业办及桐庐县相关单位负责人进行座谈。这次讨论让调研组成员受益匪浅,也解答了我市的一些疑问。美丽乡村建设拼图。本报记者总结了几条“桐庐经验”,以飨读者。

乡村振兴“五化一拆”

杭州市农办村镇建设处处长徐建英表示,2003年,根据浙江省委、省政府的部署,全省启动了“千村示范、万村建设”。改进”项目。改为“村镇建设办公室”,工作重点转向村庄整治和乡村建设。杭州市连续开展两轮“百村示范村整治”后,第三轮叫美丽乡村建设,现在是升级版。桐庐堪称杭州乃至浙江省新农村建设对外展示的窗口和典范。

桐庐县农业农村办副书记、副主任王华杰提出,在环境整治阶段,桐庐县主要抓好“五化一拆”六个方面,即“立面美化、庭院清洁” 、村庄绿化、污水处理等” “对电线杆、电线进行净化排序,拆除违建、危房。”外立面美化就是对房屋外立面、屋顶进行修缮,同时对新建房屋进行控制。庭院清洁分为两部分。没有庭院,就建庭院,同时在规划建设过程中,应通过庭院的建设,对前后距离、不规则处、不协调的立面进行视觉补偿。缺点,能建庭院的就得建,把“庭院绿化”,才有苏州园林的味道,各种电线可以并联的地方,可以并联的就是净化的。的沟渠和池塘。

“现在农村很多地方,建村之后,村里的水系和质地就被破坏了,沟渠的疏通和清理非常重要,递铺村就是一个很好的例子。”王华杰说道。

同步分类指导村庄建设

王华杰介绍,桐庐县美丽乡村建设总体品牌是“轻松桐庐,美丽乡村”,载体是“5525”:即打造5条乡村风情带,开展5大乡村节庆活动,培育25个特色乡村风尚。村庄。这是桐庐县2011年提出的美丽乡村建设的纲领性政策。根据桐庐县的部署,在县层面,整个县城以景区概念进行规划,各乡镇以风景名胜区建设为基础。关于景区的要求。全县183个行政村分三类同步推进,实现全覆盖。

第一类称为“中心村”。作为区域中心镇,逐步培育成小集镇。围绕“聚集、辐射、带动”六个字,有鼓励人口向中心村聚集、公共服务向周边辐射的配套政策。带动周边企业聚集发展。

第二类为“精品村落”,以乡村景区建设为基础,作为五个乡村风情带(精品路线)的重要节点进行设计,选取“村落特色、文化底蕴深厚、文化底蕴深厚”的村落。已建立的产业”。计划每年打造10个精品村,连续五年打造全县50个精品村。

第三类中,其余村庄均被称为美丽乡村“培育村”,在前两轮乡村整治的基础上,重点抓好村庄规划设计、村容村貌。整体水平提高后,精品村建设将水到渠成。

环境、文化、产业、服务同步提升

“无论是城市建设还是美丽乡村建设,规划先行是基本要求。”王华杰表示,在推进美丽乡村进程中,桐庐县高度重视规划工作,要求各乡镇把村庄建设规划、土地利用规划、美丽乡村结合起来。村总体规划与产业发展规划相结合,由县农业办牵头,各部门具体负责。他还提出,在美丽乡村建设过程中,环境、文化、产业、服务四个方面要同步推进。 “四个方面同时推进,缺一不可。环境是基础,文化是支撑,产业是未来发展的方向,公共服务也缺一不可。”王华杰说道。

王华杰认为,文化是一个村庄的灵魂,未来的竞争也是文化的竞争。如果文化不融入乡村建设,就没有未来、没有活力,乡村建设水平就难以提高。另一方面,弘扬文化也需要一个阵地,就是以文化礼堂为阵地,让非物质文化遗产有形、固定、传承。

“在产业发展方面。在美丽乡村建设中,也将产业纳入项目安排,为未来的产业发展做铺垫。原则是在带动产业发展的同时,提高原住民的生活质量。2009年,”有全县仅有4户农家乐。全县14个行政村现有床位7700张。这些村庄如何补充基础设施建设,比如是否有足够的自来水,都是产业发展规划中必须考虑的问题。”王华杰说。

区县帮扶——城市支持美丽乡村建设

桐庐县委常委、宣传部长、富春江镇原党委书记王有健认为,“区县帮扶”是杭州推进美丽乡村建设的好经验。杭州市共有9个区、4个县。平均两个区帮扶一个县新农村建设。

王友健表示,区县帮扶,就是城市支持乡村建设。项目方面,在“退二退三”过程中,各区向配套县推荐无法容纳的大项目和需要转移的产业项目。在具体项目、规划、设计、施工等方面给予全力支持。在财政支持方面,桐庐县两区每年安排不少于5000万元现金支持新农村建设。加上县里配套的1亿元,这相当于全县每年至少需要2亿元。新农村建设,180多个村将获得至少100万元建设资金。这种区县帮扶从2011年就开始了。事实上,桐庐县每年用于美丽乡村建设的投入远远超过2亿元。

清远日报记者黄艳、黄佐源采访撰稿

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://anhuiredoc.com/html/tiyuwenda/10895.html